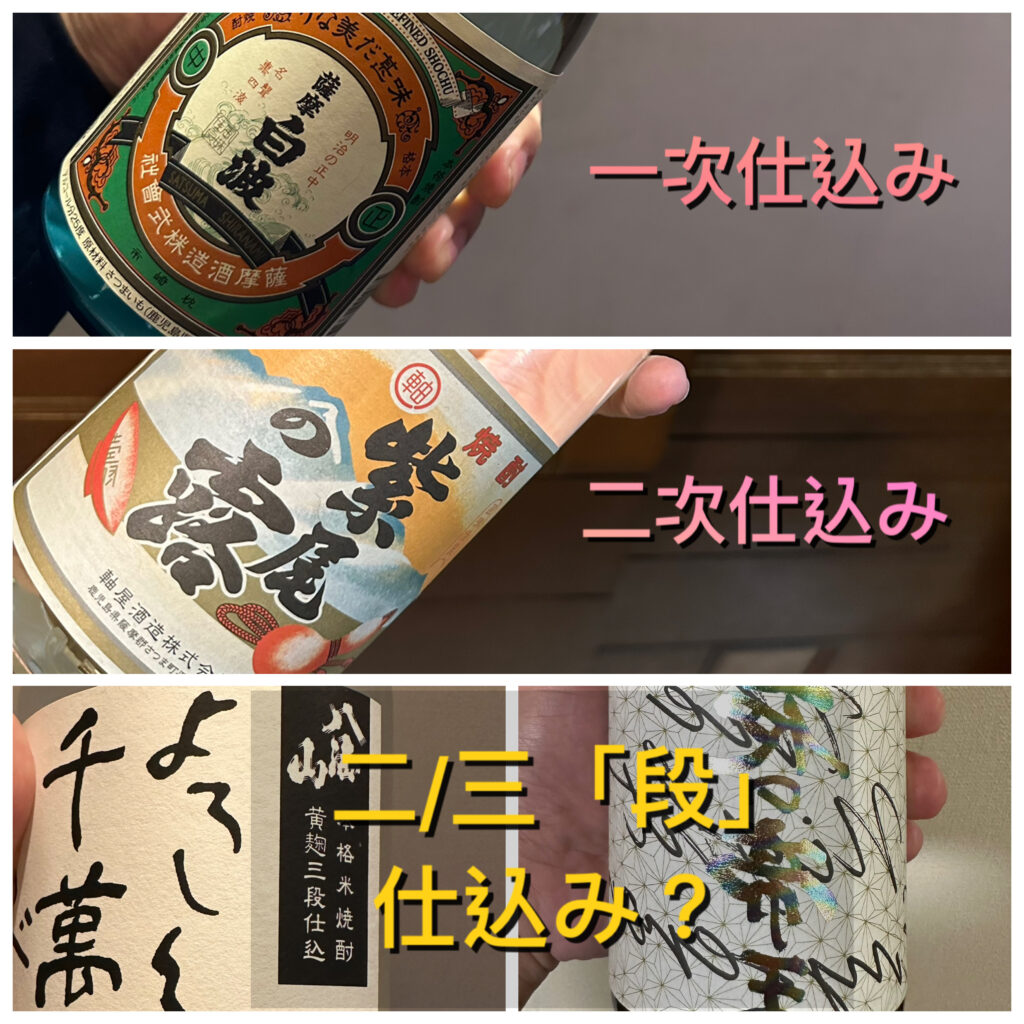

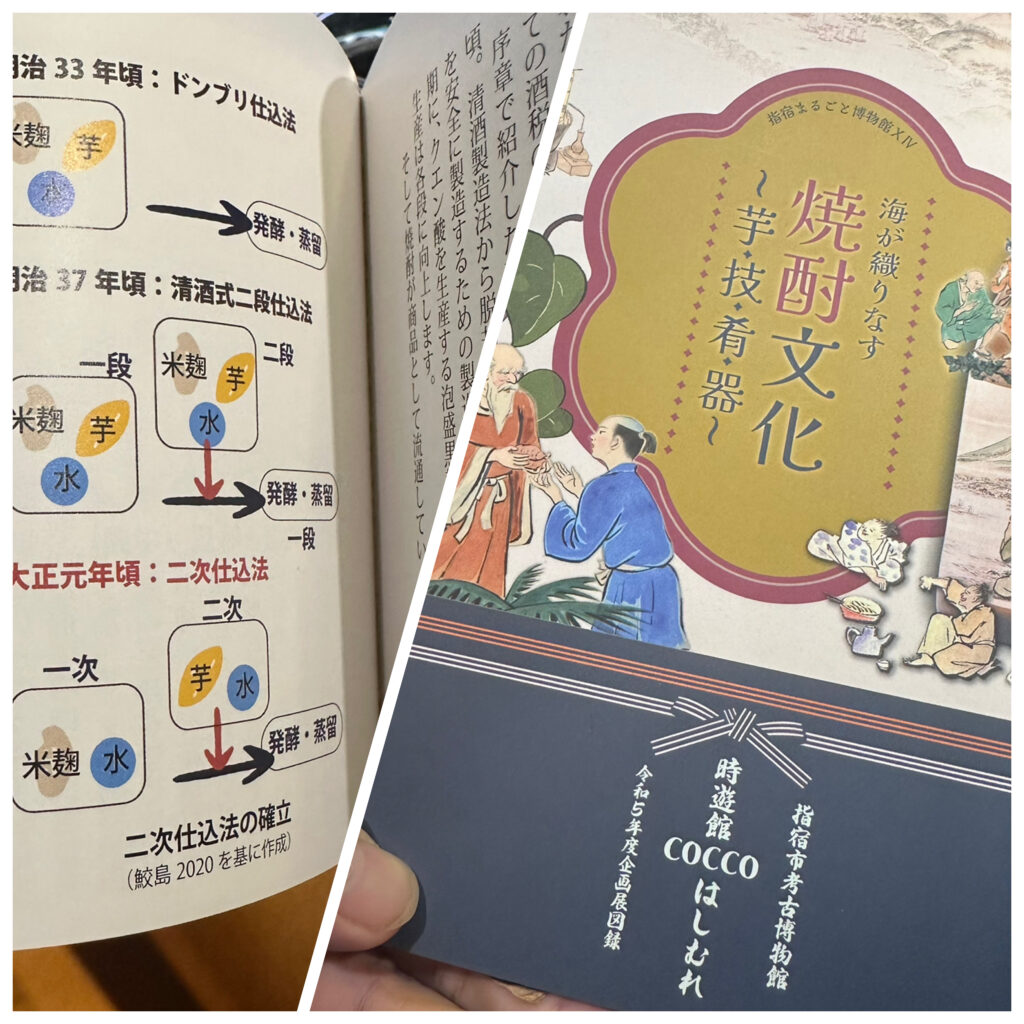

燒酎製法有趣演變!原來「現在普遍的 兩次仕込法」前,還存在一種「兩段仕込法」啊!有點饒舌讓我解釋一下,應該很多人知道最早的燒酎和清酒的釀造法是「一次全投入法(どんぶり仕込み)」也就是目前「泡盛」的製法,麴、原料、酵母和水 一次放進去,發酵完成後就蒸餾、靜置與裝瓶

後來清酒就越來越複雜,但燒酎普遍就是「二次仕込法」,但也有些米燒酎特別強調採用清酒「三段仕込法」,例如:八海山 宜有千萬

但昨天查資料拿出年初去「指宿考古博物館 參觀 焼酎文化芋技肴器 展」買的展覽書才意外發現,中間還有一段演變,清酒和燒酎製法還沒這麼快有重大差異

原本以為燒酎在「一次全投入法」(明治33年左右)就是直接「二次仕込法」了,沒想到中間還有一段時間是共通的「二段仕込法」(明治37年<1904> 左右)

近代作法確立 與 黑瀨杜式功績

直到 大正元年(1912)左右「二次仕込法」才真正確立,兩者的差異主要在:

- 二段是 兩次都會放「麴、原料」(酵母應該第一次放吧)

- 二次是 第一次放「麴 和 酵母」、第二次放「原料」

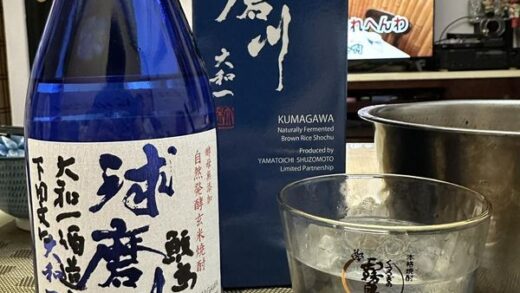

會用二次是因為如果同時丟,酵母還沒大量產生,尤其地瓜含水量與非澱粉部分,遠比穀類高很多容易導致腐敗,所以先養好大量酵母再來放地瓜更好,清酒是穀物精米後幾乎是澱粉因此沒芋的問題

二次仕込み 的作法是由「黑瀨杜氏 們」推廣,對燒酎產業的進步是非常大的功績,想想那科學與科技還夠不發達年代,要在很多變因的情況下,推行違背傳統的新做法很不簡單,真的很厲害👍

當然現在用溫控、商業酵母發達,不這樣做也是沒問題,不然「薩摩酒造 明治の正中」就沒法量產了(他採用 一次全投入法),但因為這是個好做法因此「二次仕込法」還是目前的主流

永遠在進步的 仕込法

「幾段」跟「幾次」的差異似乎在於除了「一次全投入法」外,「麴和原料 都投入就是段」,「麴和原料分開投就算次」,雖然看起來是這樣分,但現在隨便都能舉出不是這樣做的燒酎,例如:

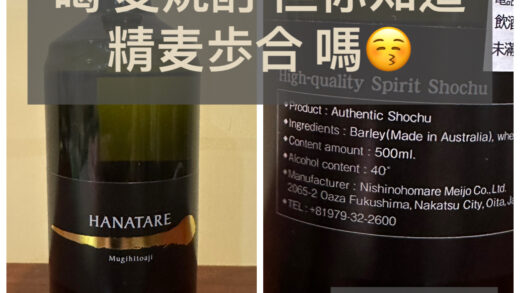

1.麥燒酎

全麴麥燒酎,也就是第一次和第二次都奢侈的放麥麴(同麴種居多,不同麴種也有),當原料來釀造,現在這種形式麥燒酎算常見(例如:iichiko Silhouette 台灣超市常見的霧面玻璃咖啡色頭那隻),那這種作法算「段」還是「次」?😄

補充一下因為全麥麴不少,因此酒標上不一定會寫,但官網或販賣網頁通常還是會提,畢竟成本還是高些,然後在原料上還是會寫「麥、麥麴」喔,畢竟麥麴也是麥做的🤣

2.米燒酎

全量米麴有但相對少見,BUT會有種叫「追麴法」,追麴就是 二次仕込み 時 除了原料米外還會追加 麴,而且麴不一定更第一次一樣,可能第一次白麴 第二次黃麴 之類的,這算「兩段」嗎?

3.芋燒酎

全量芋麴好像沒看過?全量芋 是指用芋麴,但原料還是芋非芋麴,不知是成本太高 還是 味道可能會太強烈,感覺都有機會 哈哈,但追麴的作法在追求香氣的芋燒酎會用喔, 例如:國分 Sunny Cream、黃麴藏

所以感覺「段」跟「次」,以現在各種做法來講,有點不好明確劃分,畢竟從大正元年(1912)到現在也超過百年了,技術與對風味追求的進步,或許當我們重新看待這些歷史名詞時可以更寬容點,管他是「段」還是「次」,好喝才是最重要的對吧!

真心感謝這中間所有人的努力讓我們有好酒喝,也感謝你看到這邊,下次有什麼「燒酎冷知識」,再來與大家分享